| 生物と人工物の縄張り争い | 2021年01月05日 |

|---|

先のブログで地球上の人工物と生物の総重量が並ぶというお話をしました。「地球上の人工物と生物の総重量が並ぶ」地球上の生物の総重量は約1兆1000億トンで、そのうち植物の重さが約90%を占めているようです。質量で比べてみると人工物の質量を2000kg/㎥、植物の質量を500kg/㎥と仮定すると、人工物と生物の重量が同じになっても、まだ生物の質量は人工物の4倍あるということですね。20世紀初頭には人工物の総重量は350億トンで、生物の総重量の約3%、質量は植物比の1%以下であったようです。人工物はこの100年の間に重量比で約31倍伸びて生物の重量に追いつきました。そして質量も植物比で約25%までになりました。

生物と人工物の違いは何でしょうか?その一つは生物は体内から水分を体外に蒸散させることで体温を調整する機能があることです。ブログで何回も取り上げていますが真夏の東京で外気温が30度の時にコンクリートの表面温度が約50度、芝生の表面温度が約32度と約18度ほどの開きがあるのは、芝生が体内の温度が高くなると体内から水分を蒸発させて、気化熱の働きを利用して表面温度を下げて生命を維持する機能があるからでしょうね。「7月の風のガーデン」人間も真夏の暑さの中で汗をかきながら体温を調整しますね。いま私が住んでいる東京23区は緑化面積はおよそ24%、人工物の面積の比率が76%です。「ヒートアイランドにオアシスを2020」これは水分を地中から吸収して大気中に蒸散させる植物の循環機能が24%まで減少したということですね。これが人工物に覆われたヒートアイランド東京の環境を作る大きな原因の一つになっています。

生物と人工物の違いは何でしょうか?その一つは生物は体内から水分を体外に蒸散させることで体温を調整する機能があることです。ブログで何回も取り上げていますが真夏の東京で外気温が30度の時にコンクリートの表面温度が約50度、芝生の表面温度が約32度と約18度ほどの開きがあるのは、芝生が体内の温度が高くなると体内から水分を蒸発させて、気化熱の働きを利用して表面温度を下げて生命を維持する機能があるからでしょうね。「7月の風のガーデン」人間も真夏の暑さの中で汗をかきながら体温を調整しますね。いま私が住んでいる東京23区は緑化面積はおよそ24%、人工物の面積の比率が76%です。「ヒートアイランドにオアシスを2020」これは水分を地中から吸収して大気中に蒸散させる植物の循環機能が24%まで減少したということですね。これが人工物に覆われたヒートアイランド東京の環境を作る大きな原因の一つになっています。

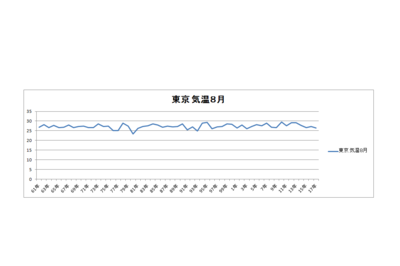

ヒートアイランド現象というと夏の暑さが話題になりますが、先のブログでもお話ししたように、東京の気温を過去56年にさかのぼって測定したデータでは、夏よりも冬の気温の上昇が大きいようです。「ヒートアイランドにオアシスを2021」そして東京の夏の気温に変化が見られないのは今も56年前も測定する場所が植物(芝生の上)という条件が変わらないからでしょうね。

それに対して冬の気温が上昇してきた理由は、人工物(コンクリート、アスファルト、車、室外機等)が56年前よりも増えてきたことで、太陽からの放射熱がコンクリートやアスファルトに蓄熱されたり、車や室外機からの廃熱が増えたりしている影響が原因ではないでしょうか?

生物は自らに備わっている機能で体温を調整できますが、人工物には温度を調整する機能がありません。これからも当分の間、地球上では生物と人工物との間で縄張り争いがくり広げられると思いますが、最終的に地球上に生き残るのは生命力の強い植物や生物だと思います。