| オアシスⅡからの水分蒸発量7 | 2024年06月28日 |

|---|

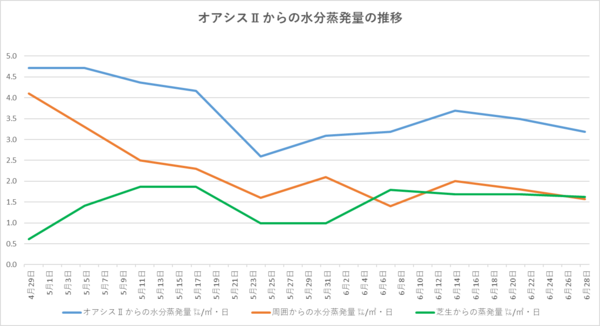

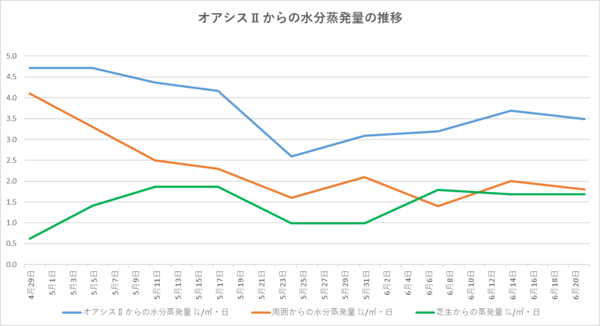

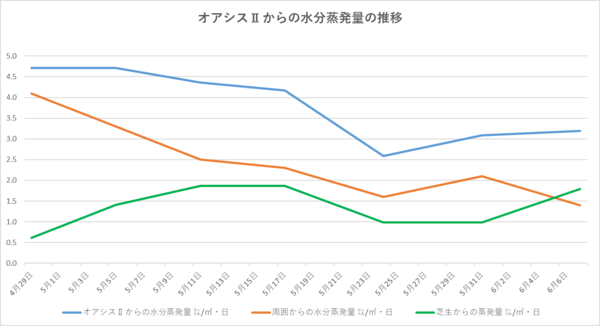

6月22日から6月28日までのオアシスⅡへの給水量は3.4㍑/㎡・日、オアシスⅡからの水分蒸発量は3.2㍑/㎡・日、そして芝生からの水分蒸発量は1.6㍑/㎡・日でした。前回と比べてオアシスⅡからの水分蒸発量や周囲からの水分蒸発量は減りましたが芝生からの水分蒸発量は横ばいでした。下記のグラフをご覧ください。

先のblogでもお話ししましたが、土や水からの水分蒸発量は周囲の気温や湿度に敏感に反応しますが、芝生からの水分蒸発は、葉に当たる太陽光の熱量や周囲の湿度に反応して、葉脈を通して水分が蒸発します。それによって葉脈に吸引力が働き、茎や根から水分を引き上げられる仕組みです。 「オアシスⅡから水が蒸発する仕組み」

先日オアシスⅡで育てているクリーピングベントグラスの芝刈りをしたところ、枯れむらが見られました。クリーピングベントグラスは寒冷地で育ちやすい芝生ですが、あえてヒートアイランド東京のベランダに設置したオアシスⅡで成長を観察しています。これまでの経験では8月のお盆を過ぎたころから、新しいクリーピングベントグラスは成長を開始します。これから2か月、オアシスⅡでクリーピングベントグラスがどこまで育つか見守ろうと思います。6月28日撮影

| ヒートアイランドのビオトープ オアシスⅡ | 2024年06月22日 |

|---|

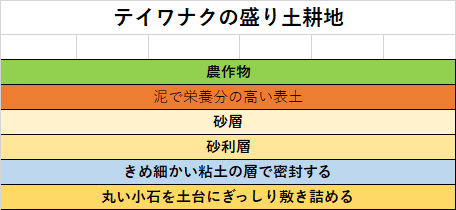

人類学者ブライアン・フェイガンの著書「古代文明と気候大変動」河出文庫を読みました。南米にあるチチカカ湖周辺テイワナクで行われていた盛り土耕による農作物の生産は西暦600年以降に大規模な広がりを見せましたが、1300年ごろに気候変動による干ばつがピークに達した後、耕地は放棄されて行ったようです。テイワナクの盛り土耕地のレイアウトをご覧ください。

私はテイワナクの盛り土耕地をヒントにしてオアシスⅡによるビオトープをイメージしてみました。オアシスⅡでは盛り土耕地の砂層、砂利層をガーデンクリートに置き換えています。下記のレイアウトをご覧ください。

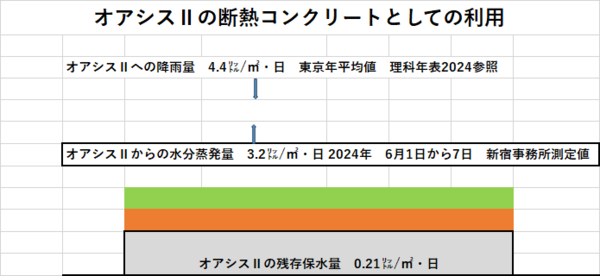

オアシスⅡを使用したビオトープはコンクリートやアスファルトの上に設置することを目的とした薄層緑化システムなので、自然の雨水の循環に加えて給水で水を補う方法をとっています。東京の年間降水量は1598.2mm(4.4mm/日)です。雨の当たらない新宿事務所のベランダに設置されたオアシスⅡからは、およそ3.5~3.8mm/日の水が蒸発しています。そして7日分の水を容器に給水する方法で芝生を育てています。

上の写真は新宿御苑の芝生の広場です。オアシスⅡでの芝生と土からの水分蒸発量から推察すると御苑の芝生の広場からもおよそ3.5~3.8mm/日以上の水が蒸発(output)していると考えられます。東京の年間降雨量(input)が4.4mm/日です。新宿御苑の芝生の広場はinputの降水量がoutputの蒸発量を上回り、残りの水が土中に保水されるようなので、1年を通してスプリンクラーなどによる散水をあまり見かけたことがありません。テイワナクの盛り土による農業は、気候変動によりinputの降雨量がoutputの蒸発量より下回ったことが原因で衰退したのでしょうね。ヒートアイランドのビオトープオアシスⅡでは、給水することで水の循環であるinputとoutputのバランスを保ちます。6月22日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量6 | 2024年06月21日 |

|---|

6月15日から6月21日までのオアシスⅡへの給水量は3.7㍑/㎡・日、水分蒸発量は3.5㍑/㎡・日、芝生からの水分蒸発量は1.7㍑/㎡・日でした。前回の測定と比べてオアシスⅡからの水分蒸発量とオアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は減りましたが、芝生からの水分蒸発量は横ばいでした。

前回のblogでもお話ししましたが、水や土からの水分は周囲の気温や湿度の変化に敏感に反応して蒸発するようですが、芝生は独自のシステムを通して水分を蒸発させるので、土や水からの蒸発と違いが出るようですね。「オアシスⅡからの水分蒸発量5」

今日は夏至です。これからしばらくの間、気温や湿度は上昇します。寒冷地で育ちやすいクリーピングベントグラスが、ヒートアイランド東京の夏を乗り越えるか見守ってゆこうと思います。6月21日撮影

| サクラランも生きている16 | 2024年06月18日 |

|---|

昨年2023年7月19日から始めたサクラランからの水分蒸発量の測定ですが、本日6月18日までにサクラランを入れた容器からの水分蒸発量は105.3g、水だけを入れた容器から蒸発した水分量は75.4gでした。サクラランを入れた容器と水だけ入れた容器から蒸発した水分量の差は29.9gでした。これらの水分蒸発量の変化をまとめたグラフをご覧ください。

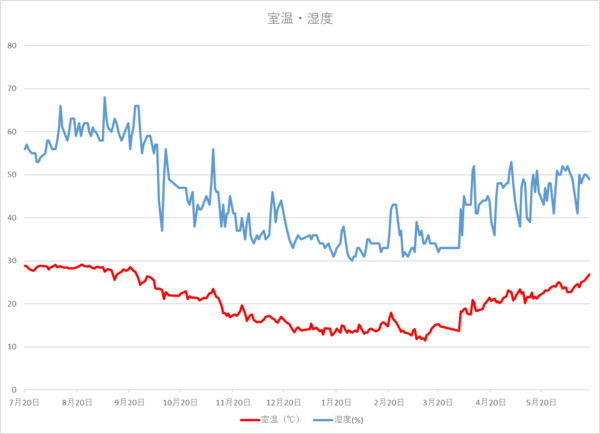

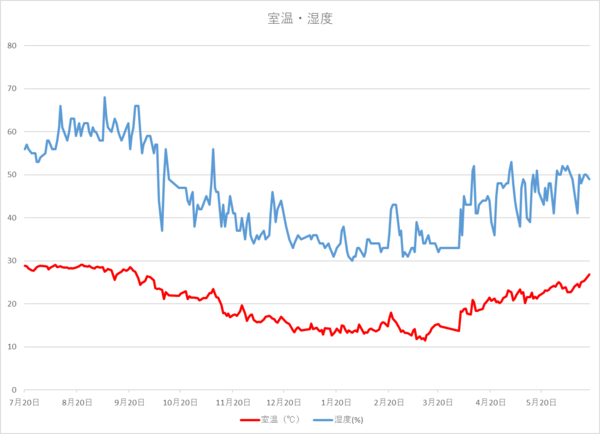

これまで測定したそれぞれの水分蒸発量を1日当たりに換算すると、サクラランを入れた容器からの水分蒸発量は約0.32g/日、水だけ入れた容器からの水分蒸発量は約0.23g,/日、そしてこの差をサクラランから蒸発した水分蒸発量とすると約0.09g/日になります。サクラランからの水分蒸発量を測定している新宿事務所の室内の湿度と温度の変化は下記のとおりです。

事務所では1日あたり18時間以上冷暖房を使用することはありません。室内に設置された冷暖房機を使用することはほとんどなく、春から秋にかけてはベランダと玄関のドアを開けて空気を入れ替えます。そして夏は扇風機、冬は電気ストーブを身の回りに置いて小まめに温度を調整します。

上の写真でサクラランを入れた容器と水だけの容器の差がわかりますが、この差がこれまでにサクラランから室内に蒸発していった水分量ですね。6月18日撮影

| サクラランも生きている15 | 2024年06月17日 |

|---|

5月17日から6月17日までのサクラランからの水分蒸発量は5.6g、1日当たりの蒸発量は0.175gでした。今回の測定値は前回と比べてにアップしてきたことが下のグラフの角度を見てもわかります。

サクラランからの水分蒸発量を測定している室内の気温も上昇してきました。サクラランからの水分蒸発量と室温は比例して動いているようですね。

サクラランの葉も気温が高くなるにつれて色や艶がよくなってきました。やはりサクララン別名ホヤ・カルノーサは熱帯の植物ですね。

6月17日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量5 | 2024年06月14日 |

|---|

6月8日から6月14日までのオアシスⅡへの給水量は3.9㍑/㎡・日、水分蒸発量は3.7㍑/㎡・日でした。そしてオアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は2㍑/㎡・日、芝生からの水分蒸発量は1.7㍑/㎡・日でした。下のレイアウトをご覧ください。

ここにきて東京の気温は25℃を超える日が続き、それに伴い新宿事務所に設置されたオアシスⅡからの水分蒸発量も増えてきました。しかし芝生からの水分蒸発量は前回の測定とほぼ同じでした。水や土からの水分蒸発と、芝生からの水分蒸発には違いが見られますね。下記のグラフをご覧ください。

生きた芝生からの水分蒸発は、葉からの水分の蒸発に伴い、葉脈に吸引力が働き根から水分を引き上げる仕組みですが、水や土からの水分蒸発と比べて仕組みが複雑のようです。

次回の測定は6月21日を予定していますが、芝生からの水分の蒸発量がどのような動きをするのか楽しみです。6月14日撮影

| オアシスⅡの断熱効果 | 2024年06月12日 |

|---|

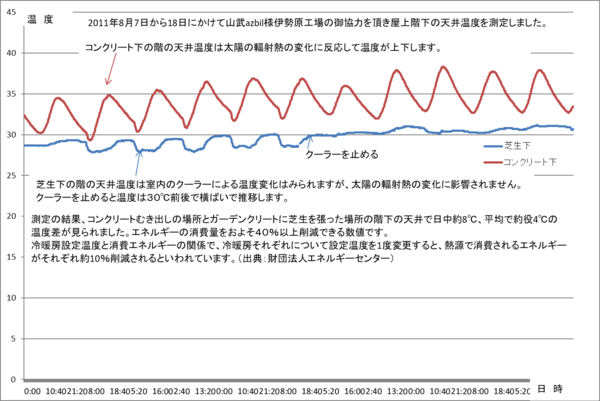

オアシスⅡはガーデンクリートの緑化基盤に芝生などの植物を育てることが出来ますが、断熱コンクリートとしても効果があります。以前、神奈川県伊勢原市にある工場の屋上をガーデンクリートに芝生を張り、その下の階の天井の温度変化を測定したことがありました。屋上をガーデンクリートと芝生で緑化した建物の天井下と、コンクリートむき出しの建物の天井下の温度比較です。下のグラフをご覧ください。

このグラフを見ると夏の間、コンクリートむき出しの天井下の温度は、朝日が昇ると温度が上昇し、午後になり気温が下がると温度も下がる波動を繰り返しています。それに対して、青いい線で示された緑化された天井下の温度は横ばいです。青いグラフが波動を示している原因は、朝、作業が始まるとクーラーを入れて作業が終わるとクーラーを消すことによる温度変化です。青いグラフが横ばいを示している期間は、夏のお盆休みで室内のクーラーが休止されたことによります。

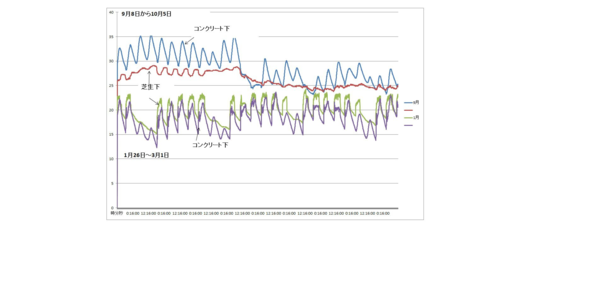

冬になるとコンクリート下の温度が緑化した芝生下の温度よりも下回ります。上の緑と紫色のグラフをご覧ください。測定期間は1月26日から3月1日です。冬の間は外気温が室内よりも低くなるので、ガーデンクリートと芝生は室内の温度が外に伝わるのを遅くする断熱効果が、コンクリートよりもあることがわかります。オアシスⅡを屋上に設置することで、夏はオアシスⅡに保水された水が気化することで太陽光エネルギーを奪う働きと断熱効果で建物の温度を低く保ちます。そして冬は室内の温度が外気に向かうのを断熱する効果があります。

植物を育てなくても、ガーデンクリートだけで建物の断熱効果は得られます。そしてオアシスⅡへ水を給水するのは夏至から秋分の間だけで十分です。ちなみにコンクリートの熱伝導率は1.6w/mk、ガーデンクリートの熱伝導率は乾燥状態で0.16w/mkでコンクリートの十分の一です。保水されたガーデンクリートの熱伝導率は0.3w/mkです。関連サイト:ガーデンクリートが建物の温度を下げる仕組み

| カスケードブロックのメリット | 2024年06月10日 |

|---|

園芸用の土が公園に不法投棄されているというニュースを見かけました。「不法投棄される園芸用の土」マンションや住宅のベランダで植物を育てていると、植物を育てるための土と、どのように付き合ってゆくかという問題がありますね。当社で開発したカスケードブロックは性質(比重、保水性)が土に似ています。土と違うところはブロックとして固まっていることです。ブロックの寸法は縦横30cm、厚み6cmのブロックに直径9cmの穴が開いています。

植物を育てるときはこの穴に植物の根鉢を灌水クロスで包み、穴に挿入するだけです。灌水クロスで根鉢をくるむことで土の飛散を防ぎます。

カスケードブロックでは穴の土に種を蒔いて植物を育てることもできます。下の写真はエディブルフラワー・カレンジュラです。種を蒔いて下の状態になるまで7か月かかりました。

カスケードブロックを容器に入れて水を張るとイネも育てることが出来ます。カスケードブロックの穴は植物の根が張り茎を支える役割を果たします。

カスケードブロックはベランダで必要最小限の土で植物を育てる緑化基盤です。土の問題で、ベランダで植物を育てることにお悩みの方は是非、カスケードブロックをご検討ください。お買い求めはこちらから「三佐和 オンラインショッピング」

| 6月のフローラカスケード | 2024年06月08日 |

|---|

浅草寺様境内に設置されたフローラカスケードの花の植え替えの季節が訪れました。夏から秋にかけての花はインパチェンスです。カスケードブロックには植物の根鉢が入りやすい穴が開いています。まずはカスケードブロックを覆っているツルニチニチソウを剪定して、インパチェンスに光が届きやすい環境を作ります。

境内にフローラカスケードを設置して10年以上様々な植物を育ててきましたが、これまでの経験で夏から秋にかけて元気よく育つ植物はインパチェンスです。インパチェンスはまだ植えたばかりですが、これから葉や茎がカスケードブロックの上で繁ってゆきます。

フローラカスケードは、1年を通して強い太陽光が降りそそぐ、熱帯や砂漠の環境を想定して開発しました。ガーデンクリートを構成する軽石と石灰系固化材は太陽光、特に紫外線に強い素材です。ヒートアイランド東京で10年以上にわたりフローラカスケードで様々な植物を育ててきましたが、ガーデンクリートの特徴である保水性や品質の劣化はみられず、植物が元気に育っています。

フローラカスケードへの水は、コントロールタイマーと灌水チューブで調整しながら供給します。これから東京も夏の気候になってゆくので、湿度と気温の変化を加味して水の供給量をコントロールします。 6月8日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量4 | 2024年06月07日 |

|---|

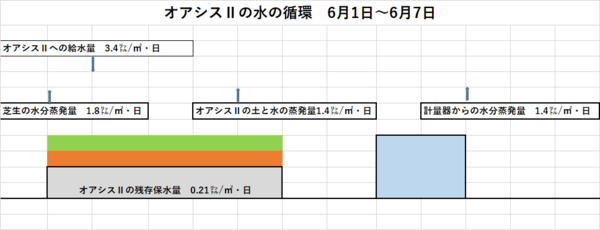

6月1日から6月7日までのオアシスⅡからの水分蒸発量は3.2㍑/㎡・日でした。そして芝生からの水分蒸発量は1.8㍑/㎡で前回の測定値よりも0.8㍑/㎡・日増えました。オアシスⅡの周辺からの水分蒸発量が1.4㍑/㎡と前回の測定値よりも減った中で、芝生からの水分蒸発量が増えた原因は何でしょうか?まずは水の循環のレイアウトをご覧ください。

オアシスⅡからの水分蒸発は芝生、土、そして水の蒸発量から構成されています。土と水からの水分蒸発量は周囲からの水の蒸発量と同じという考えに基づいて計算しています。そして今回の測定で芝生からの水分蒸発量が増えたのは下のグラフからもわかります。

今回の測定で芝生からの水分蒸発量が芝生の周囲の土や水よりも上回ったのは、芝生の表面積が影響しているからではないでしょうか?東京も気温が25度前後に上昇してきました。気温が高くなるにつれて水が蒸発する活動も活発になります。オアシスⅡの芝生の表面積は土や水の表面積と比べて圧倒的に広いので、蒸発しする水分も増えているのでしょうね。

これから東京も梅雨に入り空気中の湿度も高くなるので、湿度の上昇が芝生からの水分の蒸発にどのように影響するのか注意深く観察してゆこうと思います。6月7日撮影

| オアシスⅡから水が蒸発する仕組み | 2024年06月06日 |

|---|

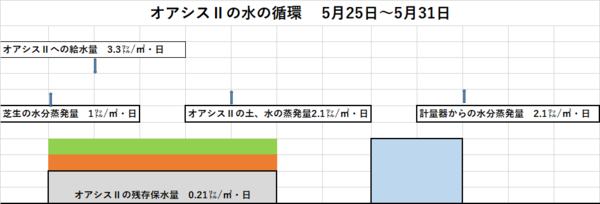

オアシスⅡの給水と水の蒸発の仕組みをレイアウトにまとめてみました。そして5月25日から31日までの測定値を1日当たりのデータに置き換えました。下のレイアウトをご覧ください。

オアシスⅡでは1週間分の水を容器に給水します。そして7日後にオアシスⅡの容器から蒸発した水量を計量して、1日分の蒸発量を計算します。7日後にオアシスⅡの容器の水がゼロになっても、オアシスⅡの緑化基盤であるガーデンクリートと土は保水しているので、それを残存保水量としました。残存保水量はガーデンクリートと土の保水率から計算します。

オアシスⅡで芝生を育てると土と水の蒸発量に加えて、芝生の葉から水が蒸発するのが数値で分かります。芝生の葉が蒸発する時に葉脈に吸引力が働き、土やガーデンクリートから水が引っ張られる現象です。その影響で芝生の根の周囲に水が集まってきます。つまり芝生の吸引力や毛細管現象の働きで土やガーデンクリートの保水性が保たれています。オアシスⅡのベントグラスの芝刈りをしました。関連サイト:「芝生の広場オアシスⅡ」6月4日撮影