| 月別のオアシスⅡからの水分蒸発量の推移2 | 2024年09月28日 |

|---|

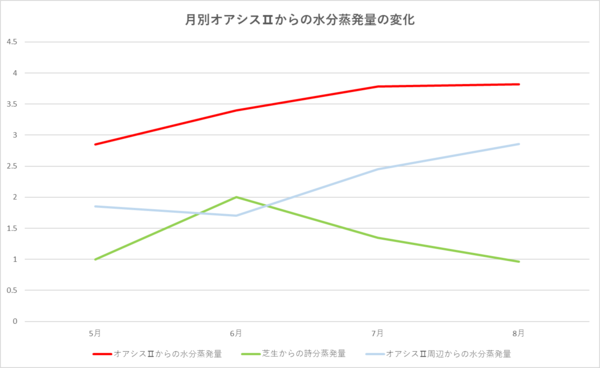

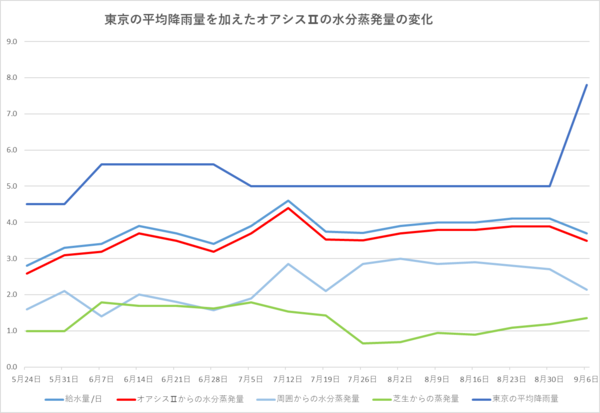

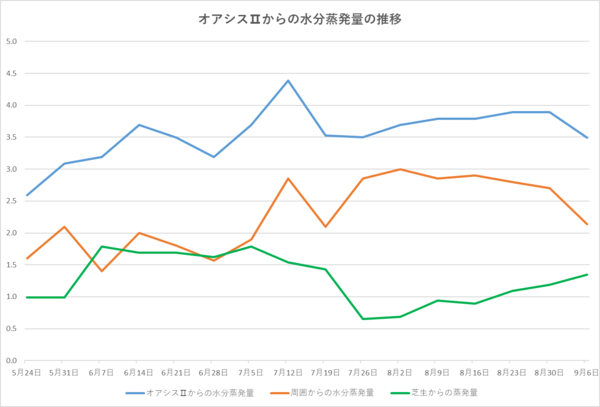

5月から9月まで月別のオアシスⅡからの水分蒸発量の推移がまとまりました。9月に入りオアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は減りましたが、芝生からの水分蒸発量がやや増えて、オアシスⅡ全体からの水分蒸発量はほぼ横ばいでした。おそらくオアシスⅡ全体からの水分蒸発量は芝生からの水分蒸発量が増えたことで、水や土からの水分蒸発量の減少を補ったようです。

9月の後半に入りようやく東京の気温も下がり始めました。そしてオアシスⅡの芝生も8月の後半から新しい芝が伸び始めました。これから7月に枯れた芝生からの水分蒸発量がどこまで回復するか見守ろうと思います。

今年の9月は気温が高く、雨も豊富だったせいでしょうか御苑の植物たちはまだ豊かな緑を保っています。9月28日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量の推移20 | 2024年09月27日 |

|---|

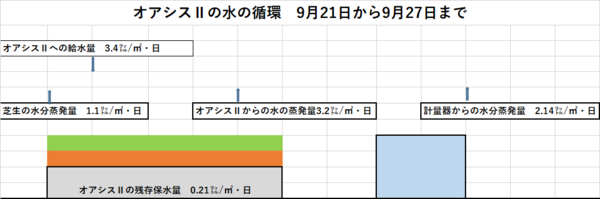

9月21日から9月27日までのオアシスⅡからの水分蒸発量は3.2㍑/㎡・日、周囲からの水分蒸発量は2.14㍑/㎡・日でした。秋分を過ぎて東京の気温も低くなってきましたが、それにつれてオアシスⅡや容器に入れた水の蒸発量も、周囲の変化に敏感に反応しているようですね。一方で芝生からの水分蒸発量は1.1㍑/㎡・日で前回の測定値とあまり変化は見られませんでした。

オアシスⅡの芝生も種をまいて一月が経過しました。7月に芝生が枯れて蒸発量が急に減ったのですが芝生が生えるにつれて芝生からの蒸発量も回復してきました。

西洋芝は気温が25度を下回ると元気になるようです。気温が下がり芝生の成長が高まるにつれてオアシスⅡからの水分蒸発量がどのように変化するのか楽しみです。9月27日撮影

| 9月の新宿御苑 | 2024年09月23日 |

|---|

秋分の日をすぎて、今朝の御苑には久しぶりに涼しい空気が流れていました。太陽の位置が赤道まで移動して、これから東京も気温が安定してゆくのでしょうか?「暑さ寒さも彼岸まで」ということわざがありますね。

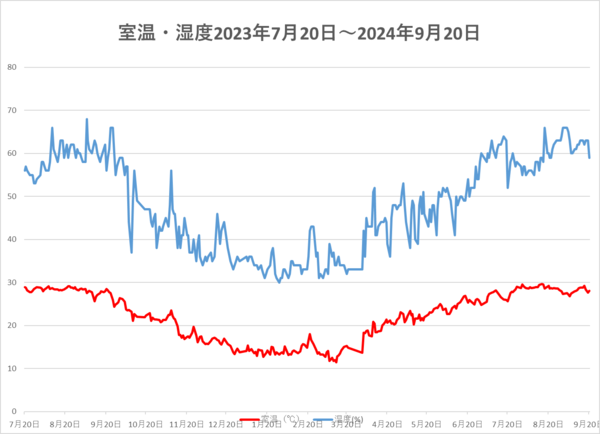

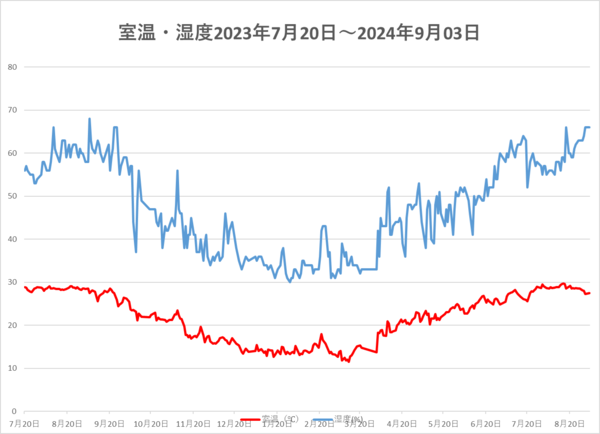

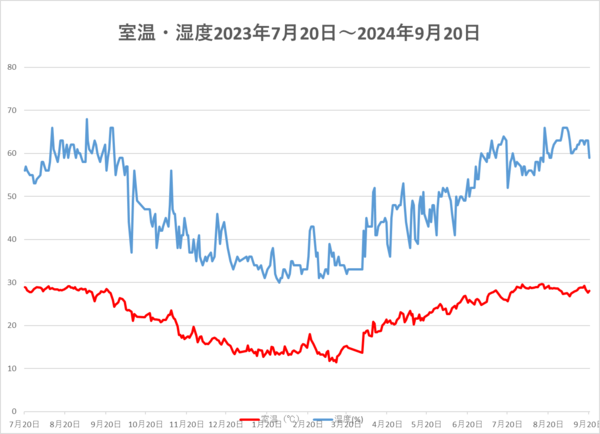

昨年の7月から測定している新宿事務所の室温の推移を見ていると、昨年も秋分の日を過ぎたころから気温が下がり始めています。今年の夏の気温も昨年の夏とほぼ同じ推移を見せているので、これから秋に向けて東京の気温も下がってゆくでしょうね。上の写真は今朝の芝生の広場です。9月23日撮影

それでも今年の東京の夏は暑い日が続きましたが、御苑の芝生の広場の芝生は強い夏の直射日光を乗り越えて元気です。機械による芝刈りを時々見かけますが芝生のメンテナンスをする職員の方々も、気温が下がり一安心でしょうね。

上の写真は真夏の直射日光の下での芝刈り作業。8月20日撮影

| サクラランも生きている19 | 2024年09月21日 |

|---|

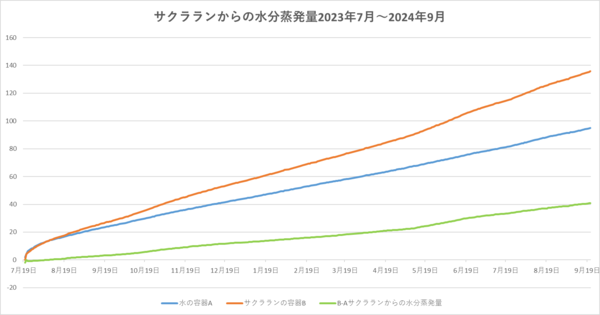

8月21日から9月20日までのサクラランの葉から蒸発した水分量は3.2グラム、1日当たり0.11グラムでした。これは前回7月19日から8月20日までの水分蒸発量より少し減りました。その理由は8月の後半から秋分に向けて、一時気温は上がりましたがその後下降を始めたからですね。下記のグラフをご覧ください。

サクラランからの水分の蒸発量の増加が続いている様子は下記のグラフからも確認できますね。水の容器からの水分蒸発量はコンスタンスに上昇していますが、サクラランからの水分蒸発量(緑色のグラフ)は、蒸発量が今年の5月の中旬から徐々多くなってきました。

夏にかけてサクラランからの水分蒸発量が多くなったのは、気温が高くなったことに加えて葉が大きくなってきたことも理由の一つだと思います。これから気温が下がるにつれてサクラランからの水分蒸発量がどのように推移するのか楽しみです。

9月21日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量の推移19 | 2024年09月20日 |

|---|

9月14日から20日までのオアシスⅡからの水分蒸発量は4.4㍑/㎡・日、オアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は3.4㍑/㎡・日で前回の測定に比べて大きく増えました。芝生からの水分蒸発量は1.0㍑/㎡・日で少し減りましたが前回と大きな変化はありませんでした。

今回の測定でオアシスⅡやオアシスⅡ周囲からの水分蒸発量が増えたのは気温と湿度の影響が大きいからではないでしょうか?東京はお盆が過ぎて気温が下がり始めたのですが、9月に入り気温や湿度の高い日が続いています。芝生からの水分蒸発量は周囲からの水分蒸発量と比べて気温や湿度の変化からの影響は少ないようです。芝生は独自の水の循環システムを作っているのでしょうね。

オアシスⅡに西洋芝ケンタッキーブルグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラスの混合種「年中無休」を蒔いて一月が経過しました。お彼岸が過ぎて西洋芝の育ちやすい環境がヒートアイランド東京のベランダにも訪れます。種を追い蒔きしてみます。9月20日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量の推移18 | 2024年09月13日 |

|---|

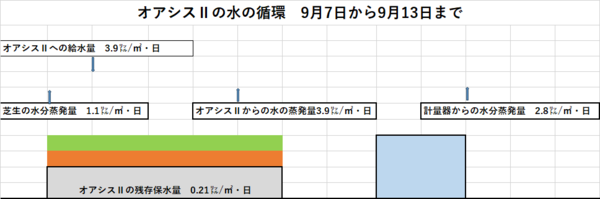

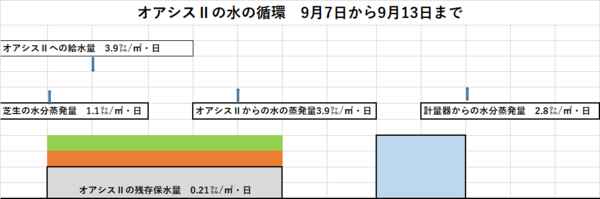

9月7日から9月13日までオアシスⅡからの水分蒸発量は3.9㍑/㎡・日、オアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は2.8㍑/㎡・日でした。そして芝生からの水分蒸発量は1.1㍑/㎡・日で前回の測定よりも若干減りました。芝生からの水分蒸発量はオアシスⅡからの水分蒸発量から周囲からの水分蒸発量を引いた値で表しています。

オアシスⅡからの水分蒸発量のは、オアシスⅡの芝生、土、水からの水分蒸発量の合計です。そしてオアシスⅡの土と水からの水分蒸発量はオアシスⅡ周囲からの水分蒸発量と同じという想定で計算しています。つまりオアシスⅡの土と水から蒸発した残りが芝生からの水分蒸発量になるという考え方です。これは厳密な芝生からの水分蒸発量ではありませんが、芝生からの水分蒸発量の推移と土や、水からの水分蒸発量の推移を比較することが出来ます。

オアシスⅡの西洋芝も伸びてきました。これから気温や湿度が下がる中で、芝生からの水分蒸発量と、土や水からの水分蒸発量がどのように変化してゆくのか観察を続けます。9月13日撮影

| 月別のオアシスⅡからの水分蒸発量の変化 | 2024年09月11日 |

|---|

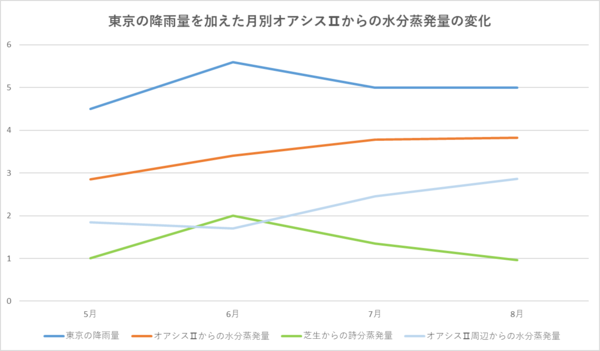

5月から8月までのオアシスⅡからの1日当たりの水分蒸発量を月別にまとめてグラフにしました。このグラフを見ると7月から8月にかけてオアシスⅡ周辺からの水分蒸発量が増えました。そして芝生が枯れたことで芝生からの水分蒸発量が減りました。またオアシスⅡ本体からの水分量はほぼ横ばいでした。その理由はオアシスⅡの土や水からの水分蒸発量が、オアシスⅡ周囲の水分蒸発量と同じように増えたことで、芝生からの水分蒸発量の減少を補ったからだと思います。

オアシスⅡの水分蒸発量に東京の降水量を加えたグラフをご覧ください。オアシスⅡは雨の当たらないベランダに設置して人為的に給水しているので、オアシスⅡから蒸発する水分量は降水量とは関連がありません。

オアシスⅡからの水分蒸発量は降水量よりも下回りながら推移しています。新宿御苑の芝生が元気なのは芝生からの蒸発量が降水量よりも少ないからですね。そして降雨量から蒸発量を引いた水は土中に保水される仕組みです。緑化ブロックも保水しますが厚みが4cmなので保水量が土地の水分よりも少ないので、給水量をコントロールしながら給水を続けます。それでもオアシスⅡで芝生を育てると、天然の降雨量よりも少ない給水量で済みます。

新宿事務所のベランダのオアシスⅡでは新しい芝生が育ち始めました。これからオアシスⅡへの給水量と水分蒸発量がどのように変化してゆくか楽しみです。9月11日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量の変化 | 2024年09月07日 |

|---|

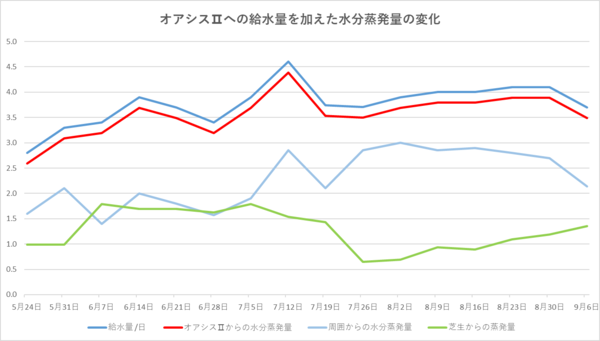

新宿事務所のベランダのオアシスⅡの試作品は雨が当たらないように設置されています。そこで人為的に給水することで芝生の緑を維持しています。給水方法は緑化ブロックを受け皿に置いて受け皿の容器の縁まで水を満たします。受け皿の水がなくなったら水を補給しますが、水がなくなった時点でも緑化ブロックには保水された水があります。給水のインターバルを7日にしていますが、給水と蒸発の様子のグラフをご覧ください。

給水量とオアシスⅡの水分蒸発量の差が緑化ブロックの保水量ですね。これまで大田区産業プラザPIOや新宿事務所のベランダで、緑化ブロックの上で芝生を育ててきましたが、緑化ブロックと芝生を合わせて蒸発した水分量は年間平均で約3.8㍑/㎡・日前後でした。上のグラフを見ると7月から8月にかけてのオアシスⅡからの水分蒸発量は、7月の中旬に芝生が枯れたにも拘わらすほぼ平均値を維持していました。これから気温が下がり、芝生が回復してきた状態でオアシスⅡからの水分蒸発量がどのように変化してゆくか楽しみです。

下記のグラフは東京の月別の降水量を1日当たりに換算して上記のグラフに加えたものです。

このグラフを見ると東京の夏の降水量はオアシスⅡへの給水量よりも約1㍑/㎡・日ほど上回っています。9月に入るとその差はさらに大きくなっています。おそらく9月の東京の降雨量は梅雨前線や台風の影響で夏よりも多いのでしょうね。しかし11月から2月にかけて東京の降雨量は減る傾向です。まだ先の話ですが、冬の気候の中でオアシスⅡからの水分蒸発量がどのように変化してゆくのか?芝生からの水分蒸発量がポイントになりそうです。

写真は豊富な降水量に支えられて元気に育っている新宿御苑の芝生です。9月6日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量17 | 2024年09月06日 |

|---|

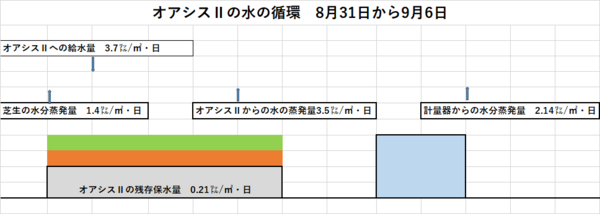

8月31日から9月6日までのオアシスⅡの水分蒸発量は3.5㍑/㎡・日、オアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は2.14㍑/㎡・日でいずれも前回の測定よりも数値が減りました。そして芝生からの水分蒸発量は1.4㍑/㎡・日で前回よりも若干増えました。

雨の当たらないベランダに設置されたオアシスⅡや計量器の周囲からの水分蒸発量が減ったのは、9月に入り東京の気候が変わり始めたことと、雨曇りの日が多かったことが原因だと思います。その中で芝生からの水分蒸発量が増えたのは、お盆を過ぎて種を蒔いた芝生が発芽し始めているのも原因ではないかと思います。

9月の東京の平均降雨量はおよそ7.5㍑/㎡・日です。(理科年表2024版参照)その中で8月31日から9月6日までのオアシスⅡへの平均給水量は3.7㍑/㎡・日です。9月は秋雨前線が発達したり台風の影響などで降雨量が増える月ですが、9月の降雨量の半分の給水量で給水するオアシスⅡで西洋芝がどのように育つのか見守ろうと思います。9月6日撮影

| 芝生からの水分蒸発量の変化 | 2024年09月03日 |

|---|

オアシスⅡで育てている芝生からの水分蒸発量の変化を観察していると、7月中旬から蒸発量が少なくなってきたことがグラフからわかります。下のグラフをご覧ください。緑色のグラフが芝生からの水分蒸発量の推移です。

芝生からの水分蒸発量が減った原因は7月19日から26日にかけて芝生が枯れ始めたのが原因ですね。下の写真をご覧ください。7月26日撮影

下の写真は芝枯れが始める前の芝生の様子です。芝が少し枯れていることがわかります。7月12日撮影

芝生が枯れた原因はいろいろありますが直射日光が芝生にあたる時間や、気温と給水量が大きな原因ではないかと思います。夏の間オアシスⅡにはおよそ4㍑/㎡・日の水を給水しています。そして7月、8月の東京の降雨量は平均で約5.2㍑/㎡・日です。(理科年表2024年版参照)オアシスⅡ周囲の気温が高くなっていることと、給水量が降雨量を下回っていることが原因の一つかもしれません。下のグラフはオアシスⅡを設置している新宿事務所の室温の変化です。

オアシスⅡを設置しているベランダでは雨は降りませんが、午後になると直射日光が当たる時間帯があります。これから寒冷地で育ちやすい西洋芝を育てるには、夏の間は直射日対策や給水のインターバルを調整することが改めて必要だと思いました。

お盆が過ぎてオアシスⅡに種を蒔き始めましたが、新しい西洋芝が発芽してきました。9月3日撮影