| 世界各国の芝生からの水分蒸発量予測 | 2025年01月27日 |

|---|

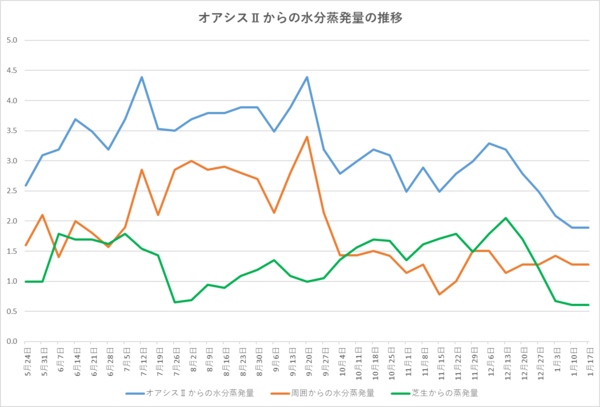

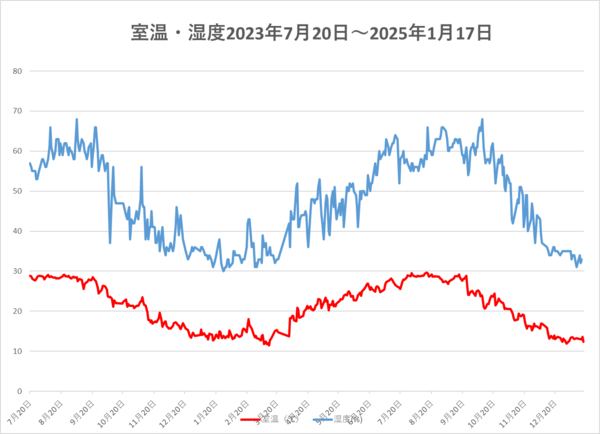

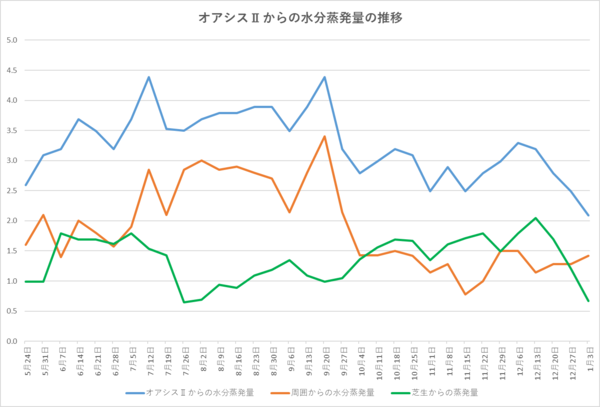

芝生からの水分蒸発量は気温だけでは決まりません。気温のほかにも湿度や風や光の当たり具合、降雨量などその土地の様々な自然の力が絡み合いながら水分の蒸発量に影響を与えています。しかし気温はその土地の自然の力の中でも大きな影響を与えている要因だと思います。そこで東京で測定をしているオアシス1、オアシスⅡの芝生からの水分蒸発量と東京の平均気温を基準として、世界各地でオアシス1、オアシスⅡを使用する場合の水分蒸発量を予測しました。下記の表をご覧ください。各国の数値は理科年表2024を参照しました。

東京では、あえて寒冷地型の西洋芝を使用して芝生からの水分蒸発量を測定しています。西洋芝は夏になると生育ポテンシャルGrowth Potenntialが落ちますが一年を通して芝生からの水分を蒸発する活動を続けています。しかし今回予測した亜熱帯、熱帯、乾燥帯、砂漠では他の芝生を探さなければいけませんね。

世界各地で芝生を探すには、その土地の自然の力に合った芝生、例えばゴルフ場やスポーツ施設で生育されている芝生が参考になりそうです。

| オアシスⅡからの水分蒸発量37 | 2025年01月24日 |

|---|

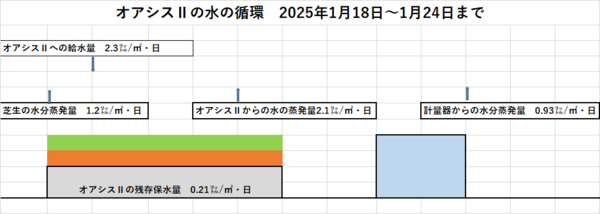

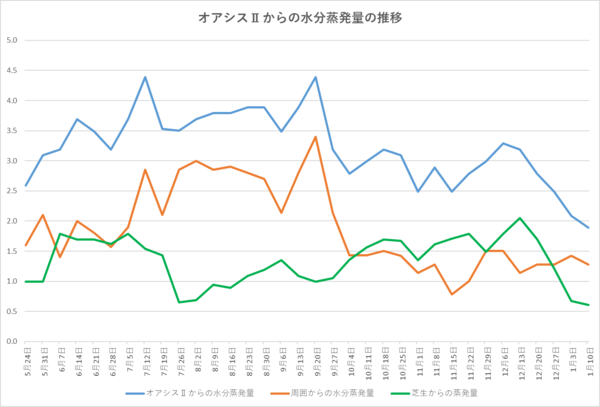

1月18日から1月24日までのオアシスⅡからの水分蒸発量は2.1㍑/㎡・日、芝生からの水分蒸発量は1.2㍑/㎡・日、オアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は0.93㍑/㎡・日でした。先週と比べてオアシスⅡ周囲からの水分蒸発量が少なくなったようですね。

新年を迎え新宿事務所の室内の気温はほぼ横ばいで推移しています。室外のベランダの気温も同じような傾向で推移していると思われますが、その中で今回はオアシスⅡ周囲からの水分量が減少しました。新宿事務所のベランダをとりまく自然の動きは私が測定する数値だけでは、単純に予測はつかないようですね。

気温が15℃を下回り生育ポテンシャルGrowth potentialの落ちた西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、トールフェスクの混合種ですが、寒さの中で豊かな緑を保っています。1月24日撮影

| サクラランも生きている24 | 2025年01月22日 |

|---|

12月25日から1月22日までのサクラランからの水分蒸発量は1.2gでした。1日当たりの蒸発量は0.041gで前回の測定値よりも大幅に下回りました。

サクラランからの水分蒸発量が減ったのは1月に入り気温が下がったことと、サクラランの生育ポテンシャルGrowth Potentialが落ちたからでしょうね。亜熱帯や熱帯と暖かい気候を生息地とするサクラランにとって、気温が15度を下回る東京の気候は、成長活動を鈍らせているのでしょうね。

それでもサクラランの葉は少しずつ大きくなっているような気がします。これから2月にかけてサクラランにとっては厳しい気候が続きますが、頑張って成長を続けてもらいたいものです。1月22日撮影

| 水の移動が地球の自転軸の傾きに影響を与える? | 2025年01月20日 |

|---|

ネットニュースを見ていたら地下水をくみ上げることで水の移動が起こり、それが地球の自転軸の傾きに影響を与えているというニュースを見かけました。「地球が20年で約80cm傾いた」地球上では1993年から2010年にかけて約2150ギガトンの地下水がくみ上げられて、それが最終的には海水に流れ込んだとのことです。くみ上げられた地下水の多くは農地で作物を育てたり生活用水として使用されたりしました。

大陸の地下に貯留されていた水が吸い上げられて、地表の植物を通して大気中に蒸発して最終的に海に流れて、陸と海の重さのバランスが変わり地軸の傾きに影響を及ぼすというスケールの大きな話ですね。地軸がわずか20年の間に80cmも傾いたようです。地軸が傾くことで地球上の一部では海面の上昇が見られるようです。海面の上昇は温室効果ガスの影響だと単純には決めつけられないようですね。

海に囲まれて雨の恩恵を受ける日本の自然の中で暮らしている私には、雨水の循環が地下水と海水に重さのバランスを崩しているということは気が付きませんでした。地下水も石油と同じように無限の資源ではありません。地球上の人口が増大する中で私たちを支える農作物の生産も、有限な水資源を有効に使用するシステムを作らなければいけませんね。写真は新宿御苑の温室のバナナとメタセコイアです。

| オアシスⅡからの水分蒸発量36 | 2025年01月17日 |

|---|

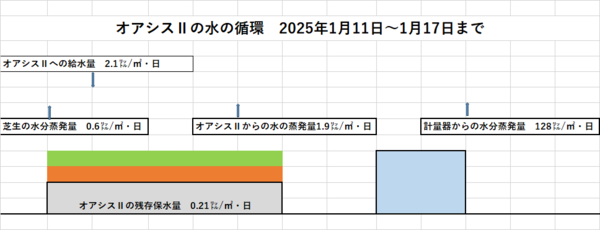

1月11日から1月17日までのオアシスⅡからの水分蒸発量は1.9㍑/㎡・日、芝生からの水分蒸発量は0.6㍑/㎡・日、オアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は1.28㍑/㎡・日で、これらの数値は前回の測定値と同じでした。

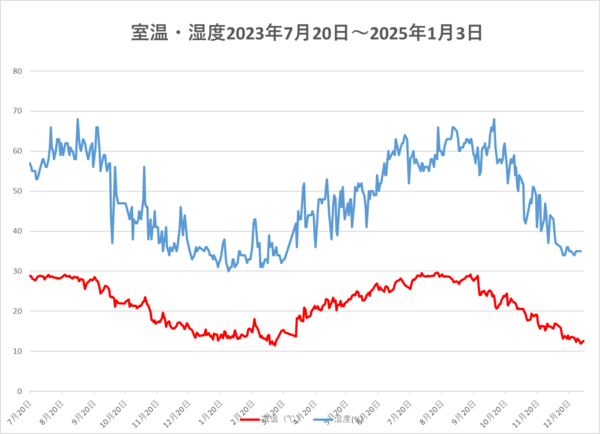

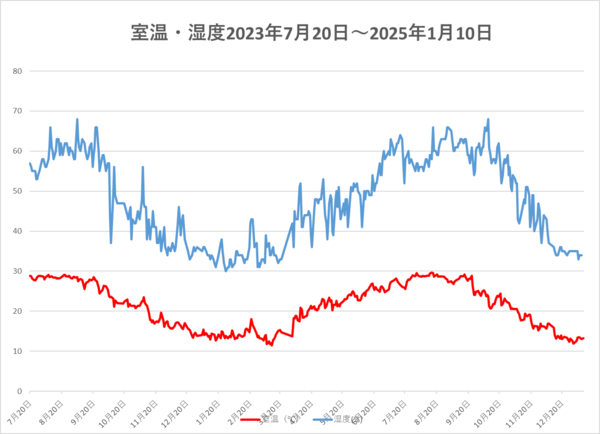

新年を迎え新宿事務所室内の気温は横ばいに推移しています。ベランダの外気温は室内よりも低いですが、同じような傾向で推移をしているようです。そこでオアシスⅡからの水分蒸発量も前回と同じように推移したと思われます。

先のblogでもお話ししましたが芝生には成長に適した温度に基づく生育ポテンシャルGrowth Potentialというものがあります。西洋芝にとっては20℃を中心にして±5℃の気温、つまり15℃から25℃にかけての気温が、成長するのに最適な気温です。15℃を下回るベランダの気温で、西洋芝のGrowth Potentialは下がり、それにつれて芝生からの水分蒸発量も減っているようですね。それでも芝生は豊かな緑色を保って生きています。関連ブログ:2013 Japan Turf Show 1月17日撮影

| 芝生を包む自然の力 | 2025年01月14日 |

|---|

先のblogでオアシスⅡへの給水量がオーバーフローしてしまい、オアシスⅡの横でほぼ同じ条件で西洋芝を育てていおるオアシスⅢの給水量を代用したお話をしました。(オアシスⅡからの水分蒸発量34)芝生からの水分蒸発量の変化を記録するには観測記録の継続性が必要です。オアシスⅢへの給水量はオアシスⅡへの給水量と似た傾向を記録していました。

私は1年を通してオアシスⅡからの芝生から蒸発してゆく水分量の変化の傾向を見ていますが、厳密な数値にはこだわりません。たまたま別の目的で水分蒸発量の変化を観測していたオアシスⅢがオアシスⅡの横にあったので助かりました。今回の測定のミスを通して芝生は周囲の温度、湿度、光や風の当たり具合という自然の力に包まれていることを改めて感じました。写真の手前がオアシスⅡ、奥がオアシスⅢです。1月14日撮影

| 1月の新宿御苑 | 2025年01月11日 |

|---|

今朝の新宿御苑の池は久しぶりに凍っていました。朝の東京の気温は0℃でした。池は気温が0℃になったら凍るというわけではありません。昨年末から日本列島は寒気に覆われて気温が下がり、それにつれて御苑の池の水温も下がったのでしょうね。

芝生の広場では、暖かい日差しに包まれて芝生が休眠していました。御苑の芝生は事務所のベランダの西洋芝と違って、気温が下がると休眠する日本芝です。

園内ではシロバナスイセンが咲き始めました。梅の花はまだつぼみでしたが、もう少しすると咲き始めると思います。

明るい日差しの中、御苑の自然は春の予感を感じます。1月11日撮影

| オアシスⅡからの水分蒸発量35 | 2025年01月10日 |

|---|

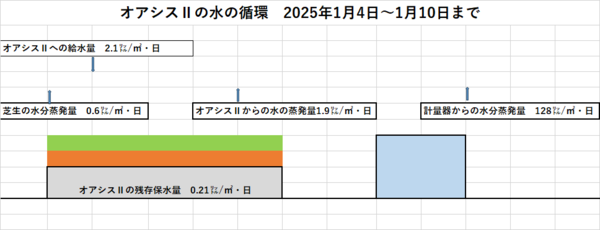

1月4日から1月10日までのオアシスⅡからの水分蒸発量は1.9㍑/㎡・日、芝生からの水分蒸発量は0.6㍑/㎡・日、オアシスⅡ周囲からの水分蒸発量は1.28㍑/㎡・日でした。今回はオアシスⅡやからの水分分蒸発量や芝生からの水分蒸発量、そして周囲からの水分蒸発量が全て減少しました。

西洋芝には生育ポテンシャルGrouth potentialという機能があり、真夏の高温時や冬の低温時には成長力が弱まる傾向があります。周囲の気温や湿度が下がった中で、西洋芝は休眠することはありませんが成長力が弱まったのかもしれません。

西洋芝には生育ポテンシャルGrouth potentialという機能があり、真夏の高温時や冬の低温時には成長力が弱まる傾向があります。周囲の気温や湿度が下がった中で、西洋芝は休眠することはありませんが成長力が弱まったのかもしれません。

それでも青々とした芝生を見ていると、芝生の成長が衰えているようには見えませんね。1月10日撮影

| 断熱・緑化コンクリート | 2025年01月04日 |

|---|

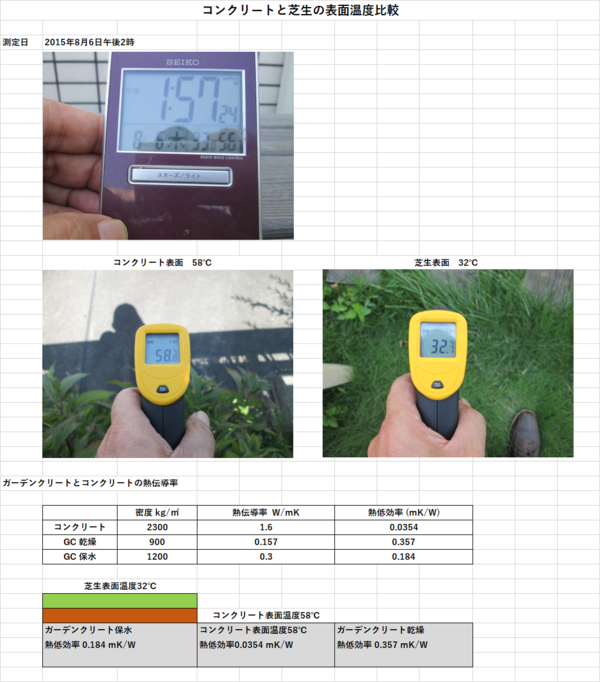

昨年は日本周辺の海水温が高くなり、それに伴い東京の気温も高く推移しました。コンクリートやアスファルトに覆われたヒートアイランド東京に海水温の上昇という新たな気候変動要因が加わる中で、「ヒートアイランドにオアシスを!」をテーマに掲げる、断熱・緑化コンクリート ガーデンクリートの機能を改めて確認しようと思います。

まず芝生とコンクリートの表面温度の比較ですが、真夏の直射日光を浴びた状態で、ガーデンクリートの上の芝生の表面温度は32℃、コンクリートの表面温度は58℃でした。その違いは水分を含んだ芝生は、太陽光の熱エネルギーを利用して気化熱の働きで水分を蒸発させて表面温度を下げます。一方コンクリートは水分を含でおらず、気化熱が生まれないので表面温度を下げることが出来ず、太陽光の熱エネルギーをコンクリート内部に蓄熱させます。このように太陽光エネルギーを気化熱に利用できるか、出来ないかで芝生とコンクリートの表面温度に大きな差が生まれます。

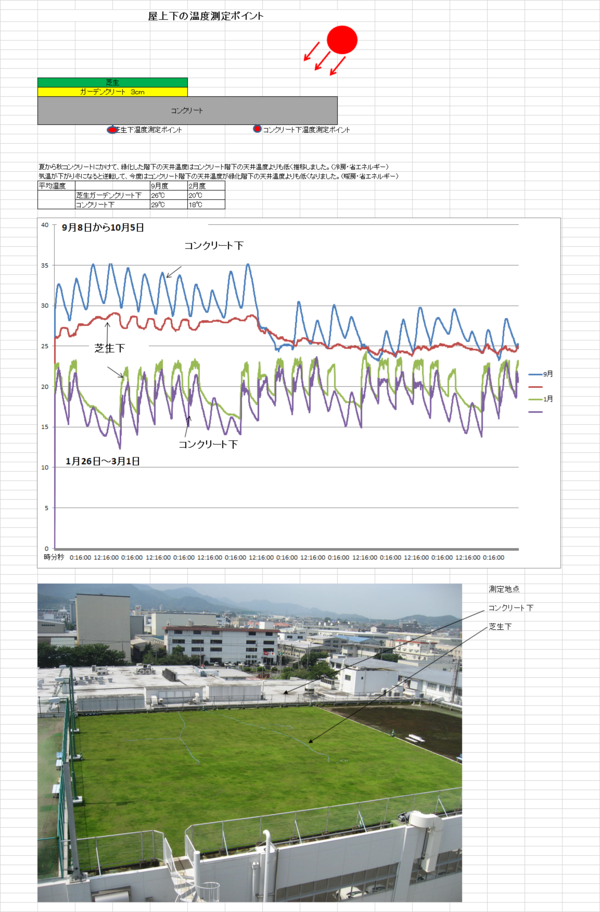

次に芝生とガーデンクリートを載せた建物の下の階の天井温度と、コンクリートむき出しの下の階の天井温度の違いですが、下のグラフをご覧ください。キーワードは夏は断熱効果、冬は保温効果です。

芝生下とコンクリーと下の温度の推移をみると、夏の間は芝生下の温度がコンクリート下よりも低く、冬になると芝生下の温度がコンクリート下の温度よりも高く推移していることがわかります。その理由は夏の間は芝生とガーデンクリートを通して建物に伝わる太陽光エネルギーが気化熱の働きで少なくなったり、ガーデンクリートの熱伝導率が、コンクリートの熱伝導率よりも低いので、建物の天井下の表面温度を低く保ちます。(断熱効果)冬になるとコンクリートよりも熱伝導率の低い芝生やガーデンクリートが室内の暖気が外に逃げるのを抑えるので、芝生下の室内の温度が高く推移します。(保温効果)

ガーデンクリートが普通の断熱材と違うのは、材料を保水できることです。断熱材は材料を通して熱が伝わる時間を遅くすることはできますが、熱を減らすことはできません。材料に保水できるガーデンクリートは、保水された水が気化することで熱を減らすことが出来ます。そしてガーデンクリートの熱伝導率はコンクリートの1/10から1/5で、熱が伝わる時間も遅らせることが出来ます。コンクリートやアスファルトの上にガーデンクリートを載せることで、植物を育てて表面温度を低く保ち、建物を断熱することが出来ます。

| オアシスⅡからの水分蒸発量34 | 2025年01月03日 |

|---|

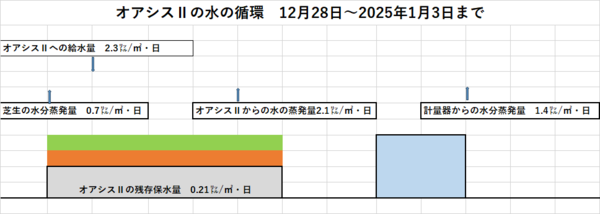

12月28日から1月3日までのオアシスⅡの水分蒸発量は2.1㍑/㎡・日、芝生からの水分蒸発量は0.7㍑/㎡・日、オアシス周囲からの水分蒸発量は1.4㍑/㎡・日でした。なお前回の測定(12月21日から27日まで)の測定では、オアシスⅡへの給水量にオーバーフローがあったようで、給水量については同じ日、同じ場所で測定した、オアシスⅢの数値を代用しました。計測方法にミスがあり申し訳ありません。

今回の測定ではオアシスⅡ周囲からの水分蒸発量が増えたのに対して、オアシスⅡからの水分蒸発量が少し減りました。気温の低下に伴い芝生からの水分蒸発量が減ったのでしょうか?

今回のミスを契機にオアシスⅡへの給水するときに、容器の周囲へのオーバーフローの確認をより気を付けたいと思います。1月3日撮影